HUG(ハグ)は避難者の年齢、性別、国籍やそれぞれが抱える事情が書かれたカードを、避難所に見立てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応していくかを、模擬体験するゲームと説明されています。

避難者カードにはカード番号、世帯番号、住所、班、苗字、性別、年齢、続柄、自宅の状況には避難指示が出たとか、自宅が全壊したなどと書かれ、特記事項には病気やケガや障害や、車やテントでの生活希望やペットの扱いや、旅行者や日本語のできない外国人など、対応の難しい事が書かれています。

避難者のカードの他にも、災害対策本部やボランティア本部とのやりとりや、避難者からの要望などのイベントカードもあります。

10年以上前の事で記憶が曖昧ですが、HUGの製作者?考案者?の指導で、HUGの250枚のカードを制限時間内に、全て読み終えるというやり方のHUGをしました。

指導された方の思惑としては、パニックになるくらい早く読み進める事で、いつまでも気にかかって覚えている、ツァイガルニク効果というのを狙っていたそうです。

しかしそれは記憶力の優れている方に当てはまる効果で、私は始めと終わり以外ほとんど内容を忘れてしまい、大変だったという印象が残っただけで、HUGを避難所開設や運営に活かせるか考えると、覚えていないので全く活かせません。

なので全て読み終えるというやり方は、同じメンバーで2度目という場合以外は、やらない事にしました。

私は避難所の開設·運営を学んでもらう事をメインにしたいので、途中で市の避難所運営マニュアルと、高岡市が作られた避難所の部屋割りの考え方の説明もしています。

その分の時間を費やすので、普通に読み進めて100枚超えた程度で、急いで読み進めても200枚に全く届きませんが、避難所運営マニュアルと避難所の使い方を、理解してもらえるので良しとしています。

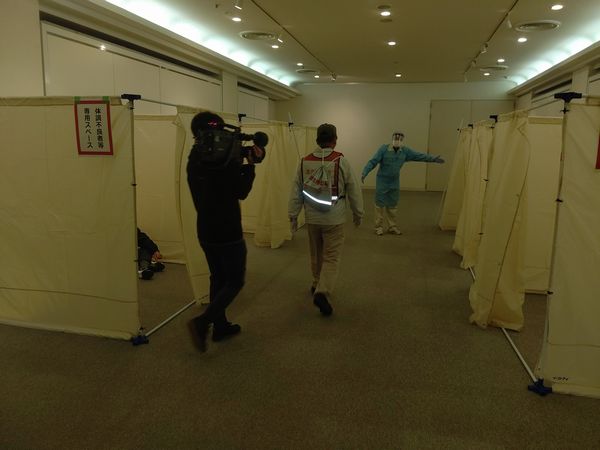

コロナ禍以降は次のような写真で、少しですが感染症対策の説明もしています。

私とは別にHUGの進め方を改良した、富山県防災士会の理事が行うHUGでは、無理なく250枚のカードを読み終える事ができたそうです。

先日そのHUGのデータをいただいたので検証し、良ければこれからはそちらの進め方にしようと思います。